Trabajar para eliminar el trabajo

La discusión contemporánea sobre robots humanoides ha revelado una verdad que siempre ha estado presente, aunque oculta tras engranajes, algoritmos y fábricas silenciosas: las máquinas llevan dos siglos haciendo trabajo humano. La novedad no es técnica, sino psicológica. Al adquirir forma humana, los robots activan de repente la intuición de que “ocupan un puesto”, y por tanto deberían “contribuir” al bienestar social. Pero esta intuición abre una cuestión mucho más profunda: ¿para qué trabajamos realmente?

A lo largo de la historia, las sociedades han creado herramientas con un propósito constante: reducir el esfuerzo humano necesario para vivir. La rueda, el molino, la imprenta, el motor de explosión, el ordenador y ahora la inteligencia artificial participan en un mismo proyecto civilizatorio: liberarnos de tareas pesadas, repetitivas o peligrosas. Sin embargo, hemos heredado sistemas económicos donde el bienestar depende del empleo, de forma que cada avance tecnológico provoca una paradoja: cuanto mejor somos eliminando trabajo, más vulnerable se vuelve quienes dependen del trabajo para sobrevivir.

La contradicción es evidente: trabajamos para quitarnos el trabajo, pero mantenemos un orden social basado en la idea de que el empleo es la condición para existir. La automatización no crea el problema; solo lo expone.

Existe otro punto ciego que rara vez se discute: el trabajo que produce avances nunca es individual. Toda innovación es un proceso colectivo, acumulativo e histórico. Cada pequeño avance —una mejora en un algoritmo, un método matemático, un diseño mecánico— se sostiene sobre millones de aportaciones invisibles realizadas durante generaciones. Incluso la persona que firma una patente o lidera un laboratorio depende de una red de cuidado y cooperación que no figura en ningún manual de ingeniería: alguien cocinó para él, limpió su casa, le educó de niño, le cuidó cuando enfermó, reparó la infraestructura que utiliza, mantuvo el orden social necesario para que pudiera dedicarse a investigar y no a sobrevivir. Y del mismo modo, un teléfono móvil no sería posible sin una infinidad de descubrimientos, desde los materiales que lo componen, el transistor, la energía, el software que lo hace útil, y miles de investigaciones que se remontan cientos de años atrás. De hecho, sería imposible leer este artículo donde quiera que estés sin el aporte fundamental del lenguaje escrito.

El hecho de que remuneremos al individuo que realiza el último eslabón del proceso —el que recoge la fruta, el que programa el modelo o el que diseña el robot— no refleja en absoluto la realidad del progreso, que es siempre una obra coral. Las automatizaciones que hoy nos fascinan son fruto de millones de horas de trabajo no reconocido, muchas veces feminizadas y precarizadas, sin las cuales ningún científico, ingeniero o empresario podría haber dado “su” gran salto.

Cuando vemos a un robot humanoide realizando labores físicas, se suele debatir sobre qué hacer con quienes pierden su empleo o qué impuestos debería pagar la máquina. Pero la cuestión más relevante es otra: si la productividad futura depende cada vez menos del trabajo humano directo, ¿cómo debería repartirse ese valor? Siendo el progreso colectivo, las ganancias de productividad también debería serlo. De lo contrario, convertimos un logro civilizatorio en una fuente de desigualdad artificial.

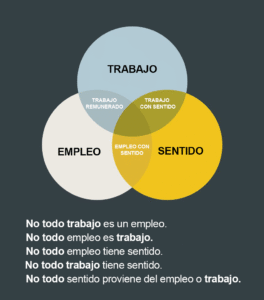

En el fondo, la automatización tiene un potencial emancipador enorme. La humanidad ha utilizado su ingenio durante milenios para librarse de cargas, y por primera vez nos acercamos a una economía donde gran parte de la producción puede sostenerse sin exigir a cada persona horas de trabajo obligatorio. Esto no significa inactividad: significa libertad para elegir qué actividades dan sentido a la vida cuando la supervivencia ya no depende del empleo.

La pregunta esencial ya no es cómo proteger los empleos, sino cómo garantizar que los frutos de la automatización beneficien al conjunto de la sociedad. Reconocer que el trabajo es histórico y colectivo nos obliga a repensar la redistribución no como caridad ni como compensación, sino como justicia: una forma de devolver a cada persona parte del valor que sus ancestros, su comunidad y su propio tiempo de vida han hecho posible.

Si algo revelan los robots humanoides no es que sean trabajadores, sino que nosotros podemos dejar de serlo. No porque el trabajo pierda sentido, sino porque estamos quizá, por primera vez, lo bastante avanzados para permitir que la humanidad dedique su energía a vivir, crear, explorar, cuidar, decidir… en lugar de producir ciégamente lo que el mercado ordena, y que las máquinas pueden hacer mejor.

Autor: Carlos Arias

Asistido por IA.